携手芬兰教育 助力学校发展 一一五一小学第七期中芬教育交流与培训活动系列报道(二)

中芬教育交流与培训第二天

1 中芬直通车——同课异构之数学与编程:《矩形与路线》

走进数学与编程课堂

齐晨老师和芬兰的Kirsi Rauhaniemi老师分别上了《矩形与路线》这一教学内容,两节课同课异构,都属于在数学基础上的编程课。

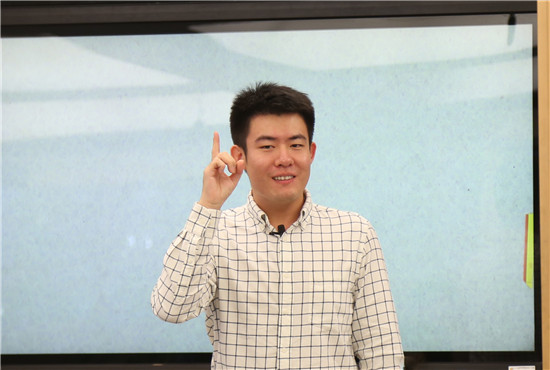

齐晨老师和二(2)班的学生们从一曲《我和我亲爱的祖国》开始,将编程课程的场景置于伟大祖国七十周年的宏大背景中,感受着祖国科技事业的蓬勃发展和航天事业的骄傲成就,孩子们在浓浓的爱国情怀的感染下,担起了“航天指挥官”的重任。

全课以“为祖国献礼”为脉络,以指挥玉兔机器人在月面画出中国的“中”字为目标,用数学的眼光发现“中”字的图形特点,逐步引导学生通过编程的方法来分步完成,在方法的比较中提炼出“重复”指令,渗透“优化”的编程思想,使用其指令与思想,最终指挥机器人完成写“中”字这一骄傲使命。

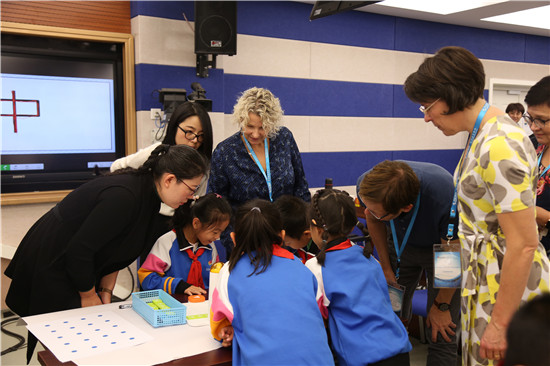

芬兰的Kirsi Rauhaniemi老师则是用三种不同的游戏化手段来激发学生学习编程的兴趣,推动编程的自主学习。通过充分开放课堂,孩子们的思维在自由拓展,每个孩子都享受到了研究和探索的乐趣,每个孩子都能在编程的尝试和体验中培养出学习的信心。

不论是会编程的机器人,还是Ipad里的编程小游戏,亦或是桌面纸牌寻宝游戏,孩子们在老师的指挥下交换体验,充分感知,编程的思想在快乐的游戏中得到渗透。

教师自评

课后,齐晨老师在反思时谈到,本节课学生们动手的空间较大,课堂生成也比较多样,对于培养学生的编程思维发挥了非常好的作用。但如果他在教学中能够在渲染爱国激情方面多采取一些措施,学生在后续研究中,以及本节课的任务达成方面都会取得更好的效果。而这些方面,他在芬兰教师Kirsi Rauhaniemi的课堂上得到了很好的启发。

专家点评

几位专家普遍感到,学生在研究中充分地动了起来,没有一个孩子感到无聊。尤其精彩的是这节课的探月机器人的引入环节,非常好地激发了学生的学习探究兴趣,他们也非常喜欢玛塔机器人,因为它的使用,课堂变得更加生动高效。芬兰老师的编程课程则更多提倡创造性的任务,通过三组教学方案的设置,由易到难,体现了差异化教学的理念,任务和方式的多样性能够促进所有学生的有效学习。

教师感言:

李莉

编程课好玩!先思后行,动静结合!设计——编码——实施——反思——调整——再实施,这样的过程有实践,有挑战,有成功的体验!让学习充满激情和乐趣!编程课有价值!学生面对问题,整体把握,有效拆解整合,进而优化设计,直至顺利解决,达成目标!学生思维的严谨性、逻辑性在过程中得到训练和发展,综合素养得以提升!希望更多的孩子能从中受益!

陈惠宁

我认为我们的课堂教学目标很明确,教师在这四十分钟的课堂里,让每一组学生通过体验画长方形、写“中”字、优化方法等,不仅学会了给机器人发指令,还知道了具体的方法,学会优化和总结发展规律。而芬兰的课堂更自由,教师给与了孩子们更充分的时间玩,无论是桌游还是蜜蜂机器人,还是iPad 程序中的游戏,就是自己尝试着去玩,怎么玩都可以,想怎么玩怎么玩。其实这两节课的差异更多的是国情不同带来的差异,无所谓哪一节课更好,其实,适合的就是最好的!

李全博

数学与编程课程的开设提高了孩子们的逻辑思维能力和创造力,还锻炼了数学思维及多学科的综合能力,同时对孩子们的专注力、记忆力等都是有很大帮助的。正如孩子们所说的:“编程课太好玩了,我喜欢这样的课!” “我觉得自己特别了不起,能指挥小机器人写字、画画。”“学习数学太重要了,将来才能当科学家去指挥机器人”……玩中学、做中学、学中思,这样的课堂更具生命力,为孩子今后的发展提供了广阔的空间。

学科理解

游戏化教学是芬兰编程课的最常见形式,在游戏的过程中,学生全身心投入。一个个精心设计的与学习目标相关的游戏任务,除了让学生在轻松的氛围中自然而然地学习和体会到编程背后的本质思想之外,还充分调动起了学生的脑力、创造力和动手能力。这种寓教于乐的教学方式,在增强学生的学习参与度的同时,让学生收获了愉快的学习体验,从而让学生更加积极地投入到学习过程中来。通过活动、游戏让学生爱上编程,理解编程,这是我们编程教学不断思考、实践、探索的目标。

2 中芬直通车——同课异构之科学:《食物链和食物网》

走进科学课堂

李晶老师和来自芬兰的Matti老师,对五年级科学中《食物链和食物网》这一教学内容进行了同课异构,不论是组织形式还是教学策略,都各具特色。两位老师都没有把关注点只放在知识的建构上。

李老师从语文的成语故事开始,聚焦到科学问题上,非常注重知识的融合性,在理解科学知识的前提下,让学生感受到学科之间的相互支撑。

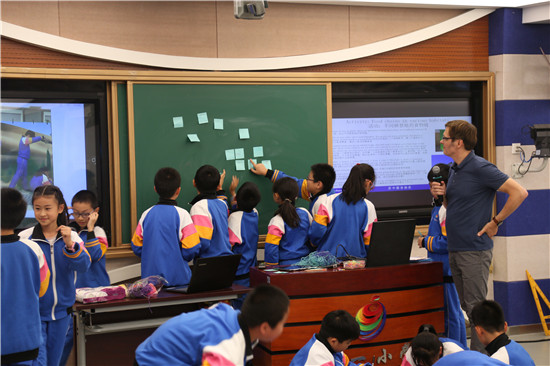

Matti老师将科学知识进行了纵向和横向的延伸,纵向是把食物链和食物网这种生物间捕食关系的内涵进行了深入的探讨,横向则是将一个知识点进行拓展,在小学课标要求五年级学生达成目标的基础上,结合我校学生的实际情况,将知识又进一步的与初中进行了衔接。

最后,两位老师都引导学生思考人与大自然的关系,提高学生爱护自然、保护自然的意识。

教师自评

李晶老师认为《食物链与食物网》这节课,她选用成语《螳螂捕蝉黄雀在后》来聚焦话题,让学生发现各种动物之间存在着谁被谁吃的食物关系,激发了学生学习的兴趣。

同时,结合更多语文教学中的歇后语、成语故事等,来完善对食物链的认识,一方面让学生从思维上经历归纳的过程,来强化对食物链的理解,另一方面,通过跨学科的融合,也引导学生感受到学科之间的联系,感受到学习的整体性。

芬兰Matti老师的课堂,学生在轻松、愉快的心情下,在动手、动脑、动口的过程中,体会食物链与食物网的含义。这种形式开阔了学生的眼界,激活了学生的思维,使知识得以积累,能力得以提高。

通过同课异构,李老师深刻感受到芬兰教师在教学过程中更注重大的教育观念的渗透,注重学生的体验。在组织活动中,更贴近孩子生活环境,注重情景教学。在组织教学中,也有很多适合孩子的教学方法非常值得学习和研究。

专家点评

芬中教育协会秘书长李栋对李晶老师《食物链与食物网》一课高度认可,他认为李老师设计的活动从食物链到食物网,由简单到复杂,由具象到抽象,再概括出一般规律,这非常符合学生的认知特点。同时,秘书长也提出了一些完善的建议,因为学生学习能力很强,他建议老师把研究的问题再进行拓展,再研究的深一些,考虑到学生的实际情况和需求,站在一定的高度去设计活动。

教研员郭晓丽认为,李老师依据教学内容设计教学活动的时候,非常注重内容逻辑,每个环节的目标指向性很强,每一个活动都是在为学生搭建合理的知识台阶,来帮助学生完成对一个知识、概念的准确认识。同时,通过语文的成语故事来引入科学学习,很好地体现了跨学科的融合,而且更重要的是在教学中体现出了对学生思维发展的培养,这一点对于培养学生核心素养是非常重要的。

教师感言:

孟宇

中方李晶老师的科学课兼顾到了学科的融合,内容生动有趣,通过游戏来让学生更加深刻地理解食物链与食物网的相关知识和概念;芬方Mattie老师通过丰富的例子,带领学生在不同的栖息地中来认识食物链和食物网的概念,结合芬兰的课标引入了分解者的概念,并在活动中利用背景摄影游戏增加课堂的趣味性。两节课都通过建模活动来促进学生新知的学习,高效而有序。

刘锦阳

李老师的课很明显的一个亮点就是突出了学科融合,从语文的成语故事聚焦到食物链这个科学话题,能感受到学生通过这节课,很好地掌握了大自然中生物间的这种食物链、食物网的关系,侧重知识建构。芬兰老师则更突出学生为主体,关注学生的学习兴趣、学习状态,很好地把书本里的知识加以拓展、延伸,对于知识的内涵分析的深入浅出,易于理解,让学生也进入到这个情境中去学习。课堂中使用的教学方式、教学软件也值得我们借鉴学习。

鲁屹

Matti老师的教学环节环环相扣,知识是立体化呈现,生产者、一级消费者、二级消费者、顶级掠食者和分解者都有介绍,森林、草原、海洋各种不同生态环境里的食物链食物网关系穿插讨论。孩子们用流利英文回答问题,精彩的回答迎来阵阵掌声。玩抛线球游戏再次使孩子们观念里认识到食物网里的每一个生物都很重要,能量和有毒物质都会沉淀和传递于每一食物链的环节。最后用现代科学技术辅助教学,由学生摄像师拍照,其他人进行动物角色扮演,置学生于情境之中。进一步理解栖息地与动物之间的关系,形式新颖有趣。

学科理解

随着中芬交流的不断深入,每一次,老师们都有新的收获。今天的学习以下几点对老师们的启发很大。

科学是需要一定的限定条件的,相关的研究应该是有限定范围的。尺度上的不同会导致研究方法上的不同,也会导致研究结论上的不同,而这一点是非常重要的。

教师一定要对学科内容的本体进行深入的分析。以本课为例,通过食物链和食物网,教师不仅让学生知道什么是食物链、食物网,更应该让学生感受到生物生产力、能量流动、物质循环等隐性、且丰富的内容,以及生物是如何实现这样生态环境的平衡,为什么基于这样的食物网的内容我们可以让学生形成保护环境这样的意识,这些点都应该是在课堂上不断地去渗透给学生的。

此外,芬兰的课堂有几个特点值得我们去借鉴吸收。

芬兰老师上课,先把这节课的目标介绍给大家,让学生带着明确的目标有目的地去进行学习。

芬兰课堂在结束之后,有一个环节是让学生写出他们下一次想学的内容是什么,这更凸显出学生学习的主体地位,参考学生的意见去进行教学设计,实际上也是对学生真实需求的满足,非常的尊重学生。